Einsatz von Rotationswärmepumpen am Erdbeckenspeicher in Meldorf

Zurück zur ProjektübersichtProjektbeschreibung

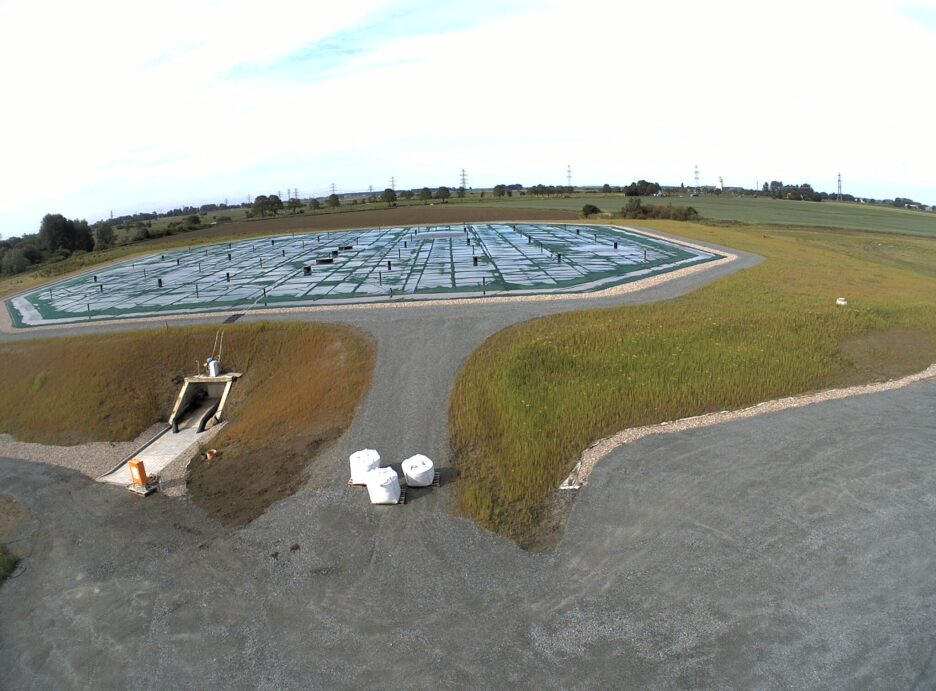

In der Stadt Meldorf in Schleswig-Holstein wurde Deutschlands größter Erdbecken-Wärmespeicher mit einem Volumen von 45.000 m³ errichtet. Er wird aus industrieller Abwärme einer Druckerei sowie einer Biogasanlage im Verlauf des Sommers aufgeheizt, um dann ab Herbst in der Heizperiode entladen zu werden und über ein Nahwärmenetz mehrere Schulen, ein Schwimmbad und diverse weitere Gebäude mit Heizenergie zu versorgen. Damit handelt es sich konzeptionell um einen saisonalen Wärmespeicher, weil die Hauptwärmequelle aus der Druckerei primär in der Sommerjahreshälfte bereitsteht, während die Druckerei ihre Abwärme im Winter größtenteils selbst zur Heizung der Betriebshallen nutzt. Errichtet und betrieben wird das System durch die Wärme Infrastruktur Meldorf GmbH & Co.KG (WIMeG). Von Projektbeginn an wurde der Einsatz von Wärmepumpen vorgesehen, denn typischerweise kommen diese zum Entladen von saisonalen Wärmespeichern zum Einsatz, um ihre nutzbare Energiekapazität zu erhöhen.

Im durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt geförderten Projekt wird der Einsatz einer neuartigen Rotationswärmepumpe erprobt. Dabei gehen die zu untersuchenden Betriebsmodi jedoch über klassische Einsatzfälle hinaus, da die Rotationswärmepumpe besonders flexible Fahrweisen erlaubt.

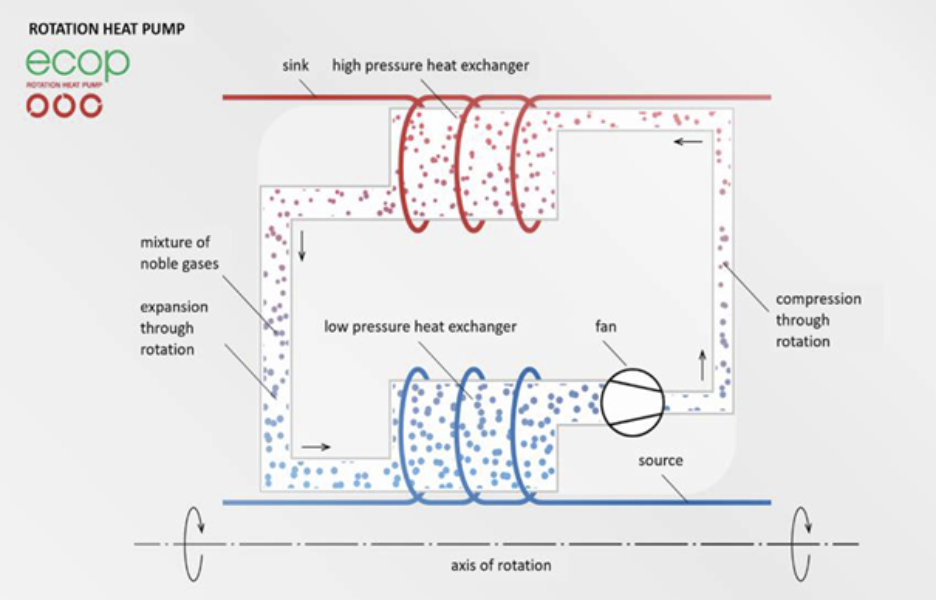

In einem regulären Kompressions-Wärmepumpenprozess wird ein Arbeitsmittel an einer Wärmequelle verdampft und daraufhin verdichtet. Da durch die Verdichtung eines Gases dessen Temperatur steigt, kann das Arbeitsmittel nun auf einem höheren Temperaturniveau kondensiert werden und gibt dabei nutzbare thermische Energie an eine Senke ab. Danach muss das Arbeitsmittel in einer Drossel entspannt werden, um den Druck auf den ursprünglichen Zustand zu reduzieren und den thermodynamischen Kreislauf zu schließen.

Während bei aktuell am Markt verfügbaren Kompressions-Wärmepumpen die Verdichterarbeit z.B. durch Schraubenverdichter oder Hubkolbenverdichter verrichtet wird, wird bei der neuartigen Rotationswärmepumpe dafür durch Rotation des kompletten Kreislaufes um eine Achse die Zentrifugalkraft genutzt. Dafür sind die Rohre des Prozesses drehbar um eine Achse gelagert. Außerdem durchläuft das Arbeitsmittel keinen Zweiphasen-Prozess mit Verdampfung und Kondensation, sondern bleibt im gasförmigen Zustand. Im Kreislauf ist lediglich ein Lüfter erforderlich, um den gewünschten Gasmassenstrom im Kreislauf und so die Leistung der Wärmepumpe einzustellen. Durch Änderung der Rotationsgeschwindigkeit der Anlage ändert sich außerdem das Druckniveau, sodass andere Betriebspunkte (sprich Arbeitstemperaturen) eingestellt werden können. Als Arbeitsmittel kommt laut Hersteller ein Edelgasgemisch mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von Null zum Einsatz. Der Hersteller verspricht dabei eine hohe Effizienz mit flexibler Betriebsführung, bei einem Einsatzbereich mit Temperaturen von bis zu 150°C.

Für den Forschungsbetrieb am Standort Meldorf sollen folgende Betriebsvarianten erprobt und untersucht werden:

1. Einsatz der Rotationswärmepumpe als Entlade-Wärmepumpe zur Maximierung der nutzbaren thermischen Kapazität des Wärmespeichers

2. Einsatz der Rotationswärmepumpe als Luft-Wärmepumpe (in Kombination mit externen Außenluftkühlern), um durch Nutzung von Umweltwärme den Wärmespeicher zu beliebigen Zeiten im Jahr nachzuladen

3. Zusätzliche Betriebsvarianten zur Integration erneuerbarer Stromquellen

- Ermittlung von Leistungsdaten der Wärmepumpe unter verschiedenen Randbedingungen im realen Betrieb

- Erprobung verschiedener Betriebsmodi zur Optimierung des Energiesystems